Преподаватель ушу с более чем 35-летним стажем Светлана Звягинцева сейчас проводит занятия по тайцзи и цигун для людей старшего возраста. В интервью Волга Ньюс она рассказала о том, как пришла в ушу, о своем опыте руководства региональной федерацией и о том, как занятия помогают людям сохранять здоровье и развивать мозг.

- Светлана Владимировна, с чего у вас с ушу началось?

- Началось все с моего папы. Когда я еще училась в школе, он почему-то решил, что девочка должна уметь себя защитить, и рассказал мне, что есть карате. И я начала действовать. У моей одноклассницы брат занимался карате, он мне дал фотографии с ката (ката - последовательность движений в поединке с воображаемым противником в карате - Прим. Волга Ньюс) всего на два дня, я перерисовала с них движения и дома пыталась что-то делать по этим картинкам.

Позже, когда поступила в авиационный институт, мой будущий муж, он из Чапаевска, рассказал, что у них есть секция карате, и он там тренируется. Два раза в неделю по вечерам мы ездили в Чапаевск тренироваться. Полгода ездили, пока мой одногруппник не подсказал, то у нас в Самаре есть секция ушу. Спрашиваю: "А что такое ушу?". Он говорит, что это то же самое, что карате. Отличия, конечно, есть, и существенные, но тогда мне сложно было в этом разобраться. Вот так я попала к Михаилу Аносову.

Михаил Александрович - очень талантливый тренер, было просто здорово у него учится. Он заложил основы и дал толчок, благодаря которому я уже 35 лет жизни иду по этому пути.

На тренерскую работу я тоже попала с легкой руки Михаила Александровича. Когда еще в институте училась, у меня был такой период, когда сессию я сдала с одной тройкой и мне стипендию не дали. Пришла на тренировку, а они тогда платные были, говорю Михаилу Александровичу: мне нечем платить. Он решил, что я буду вести вместо него разминку с группой, а он будет меня тренировать. И один семестр я так работала. В общем, он меня выручил в тот момент очень сильно. Потом предложил тренером стать: при нашем министерстве спорта тогда были курсы - год отучилась и получила тренерские корочки.

- Тайцзи и цигун тогда входили в тренировки?

- Нет, сначала в Самаре было всего два направления ушу - это спортивное ушу и ушу Саньда. Первое - это зрелищные выступления, где спортсмен показывает базовую технику, сложную акробатику и навыки работы с мечами, копьями и палками, туда же входят и подражательные направления например Цзуй цюань (пьяный кулак) или стиль тигра и журавля.

Второе направление, которое тогда развивалось - контактный вид ушу Саньда. Это поединки по особым правилам, в которых используется и ударная, и бросковая техника. Здесь уже спортсмены встречались на помосте.

Третье направление - это как раз тайцзи и цигун. В Самаре они появились немного позже. На начальных этапах это оздоровительная практика, при более глубоком изучении можно добраться до боевого применения. Цигун - неотъемлемая часть китайской медицины.

Я занимаюсь тайцзи цюань. В нем используются плавные, невероятно гармоничные движения, которые тренируют и укрепляют тело, делают его гибким и подвижным, успокаивают сердце, приводят в гармонию мысли.

- Как вы стали председателем Самарской федерации ушу? Там легендарные люди были до вас: первый председатель - Александр Семенюк, Михаил Гяч входил в федерацию, потом Михаил Аносов возглавил.

- Тогда карате было под запретом, поэтому они создали федерацию ушу, и под этой маркой могли официально проводить тренировки и соревнования. Идея была в том, чтобы как-то легализоваться, а не по подвалам прятаться. Раз можно ушу заниматься, назовемся ушу. Когда карате разрешили, Михаил Гяч создал свою федерацию карате Киокусинкай, Александр Семенюк тоже покинул федерацию и стал готовить лучших бойцов нашего города. Михаил Аносов стал следующим председателем. Это уже было чистое ушу.

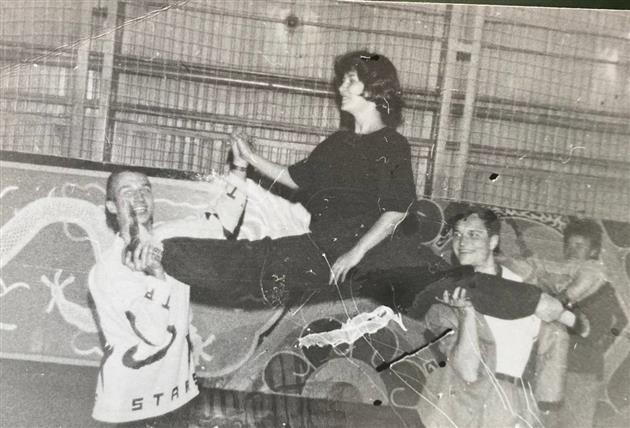

С благодарностью вспоминаю это время, тогда у нас была сильная команда. Михаил Александрович ребят обучал ушу Саньда. Они периодически ходили к тем, кто занимался карате, обменивались опытом, проводили товарищеские встречи. Повышали свой боевой уровень.

В какой-то момент родилась идея сделать "Кубок Самарской федерации ушу". Хотели собрать всех бойцов нашего города: тхэквондистов, ушуистов, каратистов, рукопашников… И чтобы все бились по единым правилам, по правилам ушу Саньда. Это было легендарное событие.

Каждый год проводился этот кубок, все к нему готовились, потому как в каждом виде единоборств есть особенности в технике. У одних это ударная техника ногами в голову, у других - бросковая техника. В общем, получилась такая хорошая коллаборация. Несколько лет мы эти соревнования проводили. Даже когда Михаил Аносов перестал быть председателем федерации, соревнования проводились.

А председателем областной федерации ушу я стала совершенно случайно. Михаил Александрович в какой-то момент нас всех собрал, говорит, что он не хочет больше возглавлять федерацию, и нам между собой нужно решить, кто будет руководить. Сначала год председателем был один из его учеников, Андрей Поляков, а потом он тоже отказался: там же бюрократии много, документы надо готовить, а мальчишкам надо было после института зарабатывать, семьи кормить. В общем, они решили, что председателем буду я.

- Нашли крайнюю?

- На самом деле вопрос стоял так: либо мы закрываем федерацию, либо кто-то этим должен заниматься. Пришлось подхватить знамя, ведь столько лет мы вот это все делали, а теперь бросить, и не стали закрывать. Так я 10 лет и возглавляла федерацию.

Видимо, в какой-то момент меня рутина стала заедать, я устала. Долго ждала, когда один из учеников, Александр Лазарев, вернется, и я передам все ему. В то время он учился в Санкт-Петербурге. Когда Александр вернулся, я ему передала федерацию, и он до сих пор ее возглавляет. Спортсменов он подтянул до уровня мастеров спорта и КМС, сам является действующим спортсменом и мастером спорта по ушу. Со спортивным направлением он справляется достаточно хорошо, активно работает со спонсорами, у них сейчас много тренеров, много залов… В общем, федерация работает. А я занимаюсь тем, чем я хочу.

- А этот зал когда у вас появился?

- Зал появился в 2006 году. Помещение, когда его арендовали, было просто убитое. Мы его отремонтировали, "Самараэнерго" помогло очень. Арендует его центр "Гармония" уже много лет.

На данном этапе активно сотрудничаю с двумя общественными организациями: АНО "Мастерская семейных практик" и "Среда развития". Они работают по грантам, а я помогаю им тренеров подготовить. Программы для тренеров пишу, и они по этим программам занимаются.

Зал живет. Многие, кто в 2013 году пришли по грантам, занимаются и по сей день. Нас много. И мы все разные - дети, пенсионеры, молодежь и взрослые. Всем есть дело и занятие по душе.

Когда были первые занятия по грантам, то мы еще не знали как, работать с рекламой, поэтому на первое занятие пришло 90 человек, при вместимости зала 20. Это был наш первый опыт. Мы чуть ли не по стойке смирно, стоя на месте, делали дыхательные упражнения. Потом разбили всех желающих по группам, стало три группы по 30 человек. У меня до сих пор ходят на занятия десять человек из тех, кто пришел на первые тренировки 12 лет назад.

Я чувствую себя очень комфортно в этом зале. Мы его сделали под себя, как и хотели. Многие любят наш зал. Многие помогают. Вместо клиринговой компании мы проводим субботники, совместно с занимающимися приводим все в порядок. Это объединяет людей и знакомит тех, кто посещает тренировки в разное время.

Многие помогали в благоустройстве зала. Был старенький ковер, прямо обшарпанный. Я его из зала в зал с собой возила. Под Новый год мне позвонил папа одной девочки и спросил: "Светлана Владимировна, вы в зале? Я сейчас приеду". Думаю, сейчас приедет про дочку свою поговорить. Девчонка такая хорошая, талантливая у меня занималась. Открывается дверь, заходят ребята с новым ковровым покрытием 14 метров в длину и четыре метра в ширину. Вот так Михаил Шикин поздравил наших занимающихся с Новым годом! Радовались все, особенно детская группа.

Еще ребята хорошие занимаются здесь. Спрашивают: "А что у вас такие раздевалки обшарпанные?" Говорю, подождите, пока с арендой кое-как выруливаем. Они предложили мне помочь отремонтировать раздевалки. Я согласилась. Отремонтировали, перегородки сделали, туалет… Красавцы! В 2024 году все скинулись, поставили кондиционер. Вот так наш зал живет.

- У ушу и карате был взлет в 1980-х и 1990-х - ажиотаж просто. Это тогда для нашей страны экзотика была, много фильмов появилось: с Брюсом Ли, Чаком Норисом, Жан-Клодом ван Дамом. Потом все успокоилось. Сейчас многие ушу занимаются?

- Детей много, залы полные. Каждый родитель хочет, чтобы ребенок рос здоровым, занят был чем-то полезным. Ребенка надо загружать: чтобы у него мозги лучше работали в школе, должны быть еще спортивные занятия. Во-первых, это дисциплина, во-вторых, это коммуникации. У нас всегда было принято - на тренировке ребенок, который полгода занимался, выходит и ведет разминку. Учится руководить группой людей, учится свое мнение выражать, кого-то поправляет на разминке и так далее. Эти навыки всегда пригодятся.

Пенсионеров тоже много. По грантам два месяца группа занимается: получают навыки, которыми они могут пользоваться дома, и видеоматериалы тренировок, потом набирается следующая группа.

Появилась прослойка молодежи, которой это интересно. Где-то 30-35 лет. Раньше считали, что это либо для пенсионеров, либо для детей. Все потихоньку меняется. Недавно пришла девочка 28 лет. Спрашиваю: "Почему ты пришла"? Она говорит: "Мне везде скучно, мне хочется для мозга что-то сложное, смысл какой-то сложный поискать". Думаю, пусть попробует, может быть, ей это не нужно. Нет, пришла на вторую тренировку и продолжает ходить.

Дочь у меня сейчас в Китае. Устроилась на работу. Удивляется: "Мама, ты представляешь, в обеденный перерыв китайцы выходят и делают твое тайцзи".

- А вы в Китае были?

- Была - в 2011 году ездили со спортсменами в Чжэньчжоу. Там огромный спортивный университет. Я была в шоке, потому что у них на территории только одного университета шесть современных спортивных комплексов. Я приехала, посчитала, сколько у нас в Самаре, и просто плакать хотелось.

За китайскими спортсменами было интересно наблюдать, смотреть, как занимаются: очень много повторений, очень много зубрежки двигательной. Конечно, над техникой выполнения они серьезно работают, акробатика безумно красивая.

- А с вашей точки зрения, тайцзи - это все-таки физические упражнения или больше внутренняя работа?

- Я считаю, что тайцзи - инструмент для познания себя и поддержания здоровья. Ключ такой, благодаря которому ты вскрываешь внутри слой за слоем, и у тебя мировоззрение меняется, мозг по-другому на все реагирует.

В обычной жизни человек делает определенные движения, срабатывают крупные мышцы, и мозг легко с этим справляется. А когда ты долго, медленно делаешь упражнение - подключается куча мелких мышц, нейроны по-другому задействованы - это для мозга большая нагрузка, ему надо все в равновесие привести, и мощность у него по проработке информации двигательной в разы повышается.

Изменения в теле происходят постепенно. Сначала одно размягчается, второе, третье, начинают работать суставы по-другому, мягче становятся, их питание улучшается… Больше информации мозгом снимается со всего тела: где-то за счет расслабления, где-то за счет растяжений, скручиваний и раскручиваний всевозможных. У нас же все органы на связочках находятся, они то натягиваются, то расслабляются, орган то сжимается, то разжимается… Ну, в общем, там целый мир.

Поэтому тайцзи - это инструмент, благодаря которому можно себя познать изнутри. Еще это медитация в движении. Задача всех практик тайцзи, как я считаю, - это сохранить себя в хорошем здоровом состоянии и прожить долгую наполненную и счастливую жизнь, и чтобы мозги работали.

Грузить тело надо, движения нужны. Это может быть ушу, может быть тайцзи, могут быть танцы - все, что угодно. Каждый может по желанию себе инструмент найти, благодаря которому он сможет поддерживать организм в нормальном состоянии. Если мышцы не грузить, то они атрофируются. А это плохо - у нас капиллярная сеть в мышцах находится. Когда мышцы атрофируются, плохо поступает кровь.

- Есть разница между китайцами, которые занимаются тайцзи или ушу, и нашими согражданами?

- Конечно, есть, это их культура, в которой они живут. Хотя в России тоже очень много тех, кто серьезно их изучает. В Китае каждый иероглиф - это образ, поэтому у них многое на образах завязано, а в тайцзи особенно. Например, названия движений. "Погладить гриву дикой лошади" - попробуй пойми, что это. Поэтому когда я пытаюсь объяснить какое-то движение, я наши образы беру, которые нам понятны. На самом деле на занятиях мы изучаем все по канону, но приходится расшифровывать.

- В Китае есть разные школы ушу и тайцзи. А почему это школой называется?

- Потому что происходит взаимодействие "учитель - ученик". Можно по книжкам посмотреть или увидеть похожие движения по видео, которых сейчас много, какие-то удары изучить... Только это так не работает. Есть нюансы, которые можно понять только в диалоге с тем, кто в себе эти знания несет. И учитель может помочь со всем этим разобраться.

Раньше в Китае эти знания были секретными, передавались только в рамках семьи, в рамках школы. В современном мире эти знания доступны, только не так уж много тех, кто действительно готов все это изучать. Современный мир очень динамичен, и в нем много всего, что захватывает человеческое внимание, а чтобы заниматься тайцзи, нужно постоянно и вдумчиво со всем разбираться и, главное, практиковать.

Поэтому мастера пытаются все это сохранить и передать тем, кто готов. В России мне повезло заниматься у потрясающих Учителей. Один из них живет на Урале, возглавляет Урало-Сибирскую федерацию ушу, 34 года я учусь у него, постигаю законы жизни. В последние десять лет я изучаю Липай-тайцзи у Виктора Александровича Константинова.

Любое знание само себя защищает. Мастера из Китая многим не делятся. Чтобы тебя начали учить - должны быть уверены, что ты готов заниматься долго и усердно. Иначе это просто трата времени и твоего, и учителя. Поэтому очень много коммерческого ушу. Может, это и неплохо, это красиво, зрелищно и помогает человеку решить многие проблемы.

В каждой культуре много знаний заложено, много ключей. Чтобы понять и разобраться в том, чем я сейчас занимаюсь, приходится погружаться в теорию, читать древние трактаты, общаться с носителями этих традиций.

Два года назад мы запустили проект Чайной школы. Погружаем занимающихся в тонкости чайной культуры, учим разбираться в способах заваривания чая. Мой блок в этом проекте посвящен эстетике и философии чайной церемонии. Мы с занимающимися учились работать с движением и пространством, а главное - находить баланс между внутренним и окружающим миром.

Я провожу чайные церемонии, провожу занятия с веером, с мечами, с палкой. Тем, кто пришел, должно хотеться идти в зал заниматься, они идут туда, где интересно, потому что сегодня будет что-то новое, невероятно сложное, а значит можно покорить еще одну небольшую вершину.

Мне нравится то, чем я занимаюсь. И нравится делиться этим.

Последние комментарии

ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.

почему ни слова про Обаму и майдан?

Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!

НАШИ

да откуда деньги-то в Самаре на это?