Первой премьерой худрука театра-студии "Грань" Дениса Бокурадзе в этом сезоне стал спектакль "Театр чудес" в московском Театре наций. Уже в ноябре под названием "Театр мудрого Дурачины" те же интермедии Сервантеса выйдут в "Грани". Спецкор Волга Ньюс посмотрел спектакль в Москве.

Фарсовые корни

Только на первый взгляд выбор для постановки не самых популярных произведений Сервантеса (интермедий "Бдительный страж", "Судья по бракоразводным делам" и собственно "Театра чудес") кажется странным. На самом деле этот литературный материал почти идеально совпадает с режиссерским стилем Дениса Бокурадзе.

Анонс предупреждал, что "Театр чудес" - вторая часть триптиха. Неизвестно, каким будет третий спектакль, но второй действительно то и дело напоминает о витальном и полнокровном "Корабле дураков".

Да и у самих интермедий Сервантеса - та же карнавальная природа, что у средневековых фарсов. Сюжеты о любвеобильных монахах и светских мошенниках, сварливых женах и ревнивых мужьях растут от тех же корней. Автор так же иронизирует над человеческим несовершенством и восхищается находчивостью героев. И Денис Бокурадзе задает актерам тот же способ существования, что в "Корабле дураков", но как будто с другой интонацией. В ней больше лирики и даже меланхолии.

Любовь равно театр

При схожести сюжетов, чувственности фарсов в интермедиях Сервантеса нет. Но вряд ли в этом - причина меланхолической интонации спектакля. Может быть, дело в черном цвете, в который окрашены декорации Александры Денисовой и костюмы Алисы Якиманской и Елены Соловьевой - стена с оконными и дверными проемами, одежды с намеченными возрожденческими мотивами? Тоже спорно. На черном свет Евгения Ганзбурга окончательно становится частью декораций, превращая темное в черно-желтое, однотонное - в разлинованное, графичное. И главное - черный здесь оттеняет актеров: светлую кожу на лице и руках, маски цвета пергамента.

Актеры - в центре. Даже композиция сюжета строится так, что последней, "ударной" оказывается интермедия "Театр чудес". В ней находчивые хозяева несуществующего театра Чанфалья Монтиель и Чиринос обводят вокруг пальца знатных господ. Их невидимые представления якобы не могут видеть "перекрещенцы или которые родились и произошли от своих родителей не в законном браке" (перевод драматурга Александра Островского). И чиновники во главе с "гобернадором" послушно видят. И еще неизвестно, кто тут больше мошенник - тот, кто одними словами рисует мир с чудищами и библейскими персонажами - или они. Спектакль, очевидно, на стороне театра.

В главных ролях заняты актеры "Грани" Юлия Бокурадзе и Сергей Поздняков (в другом составе - москвичи Елена Горина и Рустам Ахмадеев). В "Театре чудес", как и в "Корабле дураков", артистам приходится играть по несколько персонажей (хотя уже нет того бесконечного стремительного переодевания). Бокурадзе и Поздняков выходят в центральных ролях почти во всех сюжетах, превращаясь из престарелых супругов в молодых, из пары на грани развода - в хозяев невидимого театра. Актеры "Грани" владеют этим в совершенстве. Юлия Бокурадзе особенно смело представляет свою галерею жен, становится почти клоунессой.

Скрипка смерти

На премьере "Театр чудес" не вполне сложился композиционно: истории о безнадежной любви солдата, парах на грани развода и театральных мошенниках как будто сопротивляются построению в один сюжет. Но с точки зрения эстетической (и даже, что там говорить, эстетской) - это безупречное, отточенное, тонко стилизованное действие. Эстетика становится главной категорией, связующей разные части. Режиссер утверждает, что его триптих посвящен любви. Но мы-то знаем, что "любовь" здесь равно "театр".

В "Театре чудес" у Дениса Бокурадзе появился своеобразный хор - только не вокальный, а пластический. Он задействован почти во всех сценах, реагирует на происходящее, заполняет паузы танцевальными интермедиями. Пластика - важнейший ключ ко всем спектаклям Бокурадзе, но только в этом появилось так много танца. Выразительность тел и легкую стилизацию под историческое движение обеспечили хореограф Иван Евстегнеев ("Диалог Данс"), режиссер по пантомиме Леонид Тимцуник и композитор Арсений Плаксин.

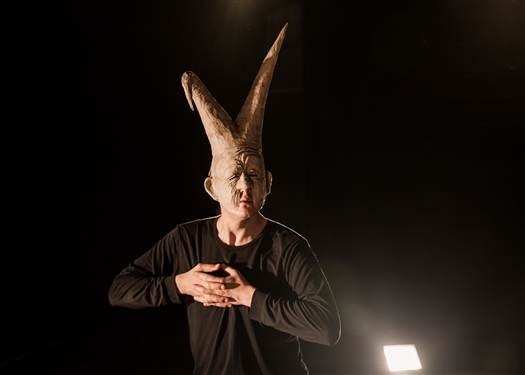

Новое - и маски на лицах актеров. Следуя за общим курсом "Театра чудес" на стилизацию, Алиса Якиманская сделала их с оглядкой на комедию дель арте, но как будто снятыми вот с этих людей, и потому живыми. В интермедии "Бдительный страж" лица закрыты сверху, во второй части застыли в гримасах рты, а в истории про невидимый театр знатные лица одеты в маски с колпаками, что делает их похожими на китайских императоров. Всегда без масок - главные герои, лица "хора" - всегда скрыты. Маска дает актерам анонимность, объединяет хор в единый организм.

Эстетская, с многими культурными отсылками постановка вышла о том же удовольствии от игры, о котором был "Корабль дураков". Но в "Театре чудес" лицедейство неотделимо от постоянного присутствия смерти. Кажется, ее образ родился из музыканта Карапузика - персонажа Сервантеса. Она то и дело проходит на заднем плане, со скрипкой и в безносой маске. Скрипка смерти - последнее, что увидит зритель в этом спектакле. От Средневековья к Ренессансу меняется сознание человека, по-другому ощущается конечность жизни. Ars longa, vita brevis. Искусство останется, но мы - нет.

Последние комментарии

Супер

Содержательная статья талантливого журналиста.

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.