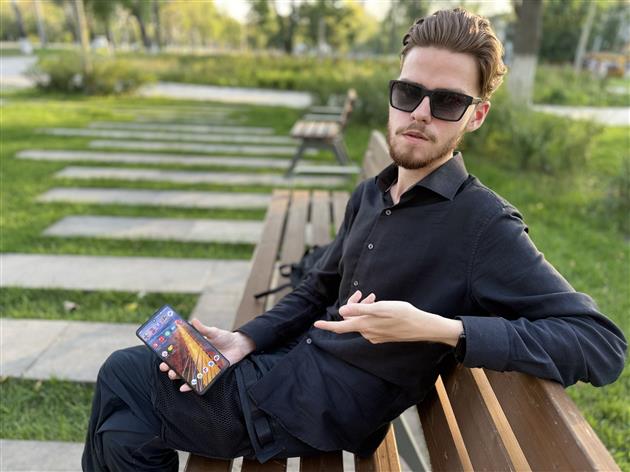

Олег Рыбин учился в ПГУТИ на факультете "Кибербезопасность и управление". Последние годы его обучения были связаны с новыми реалиями, возникшими из-за санкций в отношении России. Выпускник 2025 года рассказал, что изменилось в обучении, порекомендовал, на что опираться, выбирая факультет для учебы, проанализировал российское производство в IT-сфере и поделился своим мнением о том, как увеличить спрос на российское ПО и почему оно предпочтительнее зарубежного.

"Пришлось резко перестраиваться"

- В 2025 году вы окончили ПГУТИ. По вашим ощущениям, в последние годы изменился подход к обучению?

- Выбирая вуз, изучал учебные планы и увидел, что в ПГУТИ образовательная нагрузка сконцентрирована больше на прикладных предметах, чем на непрофильных. Чтобы научиться профессии, важно не отвлекаться на непрофильные предметы, поэтому выбрал этот вуз. Так сложилось, что завершал обучение уже в интересных условиях. В связи с политической обстановкой западные компании отозвали у вуза свои лицензии, и пришлось резко перестраиваться. Студентов перевели на российскую информационную систему, некоторые программы были заменены. Практически весь софт (написание программ. - Прим. ред.) теперь базировался на открытых исходных кодах - таких, которые разработчик выложил в открытый доступ. Для обучения все это было не так удобно, как раньше, и большая часть лабораторных работ перекладывалась на устройства студентов.

- Какие знания, полученные в ПГУТИ, больше всего пригодились?

- Направление "программная инженерия" - это не столько программист, сколько разработчик, проектировщик, который выбирает, какие технологии использовать, на каких платформах писать программы, и который, исходя из условий, пишет техническое задание. В вузе получил фундаментальные знания: объектно-ориентированное программирование, структурное программирование, шаблоны, проектирование, архитектурные шаблоны, принципы работы с базами данных и так далее. На основе этих знаний не сложно понять, как работать в конкретном инструменте под конкретную платформу. Эти знания также пригодились, чтобы в дальнейшем было проще учиться. В ИТ нужно всю жизнь учиться: новая технология появилась - надо быстро ее изучить.

Программная инженерия подразумевает весь цикл разработки: сбор требований, формирование технического задания, проектирование программы и ее написание, тестирование и выпуск программы. Знаний ПГУТИ достаточно для того, чтобы понимать, о чем работодатель говорит и что просит сделать.

"В России было разрушено производство"

- Программное обеспечение переходит на российские платформы. Насколько это сложный процесс в части "железа"?

- На базе ARM (компания, выдающая лицензии на изготовление мобильных процессоров. - Прим. ред.) в России есть два крупных производителя: "Байкал" и "Скиф". "Байкал" - для ноут-буков и компьютеров, "Скиф" - для мобильных устройств. При этом у обоих архитектура получается иностранная - ARM. Но это уже лучше, чем просто закупать процессоры. Потому что есть уязвимости, лазейки, через которые можно воровать данные (иногда иностранные производители это сами закладывают). Наши производители проходят специализированные проверки. И у них (даже если было бы желание сделать так, чтобы в будущем данные можно было бы получить незаконным путем) гораздо меньше возможностей это сделать. И это уже лучше для пользователей.

В теории, если у наших производителей правообладатели ARM отзовет лицензию, мы не сможем изготавливать процессоры. Но у нас сохранилась своя архитектура. Это процессоры "Эльбрус", которые работают на своей архитектуре, принадлежащей России. И у них нельзя отозвать лицензию, потому что она российская. Это одно из немногого, что смогли сохранить из СССР - архитектуру процессоров 1960-1970-х годов.

- Значит, производить "железо" Россия может.

- Проблема даже не в том, можем мы или не можем что-то придумывать. Мы можем. Но это надо произвести, а производство у нас практически все разрушено. Опомнились только два-три года назад: "Кажется, что как бы и не друзья вокруг нас!" Остался единственный вариант - заказывать процессоры у Китая. Китай, при всех хороших взаимоотношениях с ним, - все равно часть мировой торговой системы. Заводу (который один в мире делает процессоры. - Прим. ред.) запретили производить процессоры для наших компаний. И наши компании вынуждены делать 10 фирм-прокладок, через которые заказывают и принимают процессоры. Из-за этого объем производства у нас становится еще меньше, и, как следствие, еще дороже цена ПО.

- У нас свое есть, но по сравнению с тем, что сейчас есть на мировом рынке, - оно в зачаточном состоянии?

- Я бы сказал, в зажатом состоянии. Новичок выходит на сформировавшийся рынок. То есть и у пользователей, и у государства есть альтернативы. И получается классический замкнутый круг. Заказчик в лице пользователя или государства не хочет покупать, потому что очень дорого. А дешевле сделать нельзя, потому что мал спрос, никто не покупает.

"У нас один вариант - стимулировать спрос"

- Достаточно ли поддержки государства производителям "железа"? Стимулирует ли эта поддержка разработчиков?

- Есть некоторые льготы для производственников, гранты и госзакупки. Но это полумеры, этого очень мало. Можно было бы убрать и срезать льготы и гранты, но увеличить госзакупки. Это ключевой момент. Увеличиваем госзакупку - чуть-чуть растет спрос, и можем сделать чуть дешевле. После этого могут прийти крупные госзаказчики и закупить оптом. Тоже увеличивается спрос, и можно продавать уже чуть дешевле. Будет дороже, чем у конкурентов, но можно выйти на потребительский рынок. И будут покупать хотя бы энтузиасты - не обычные пользователи, а кому это интересно.

По части софта та же история. Есть операционная мобильная система на "Авроре". На ней последние несколько лет работают РЖД и Почта России. Можно купить телефон на "Авроре". На "Андроиде" такой телефон стоит тысяч семь-восемь, на "Авроре" - 17 тысяч рублей.

- Вдвое дороже!

- Но это все равно низкая ценовая планка, и для энтузиастов это не так дорого. Надо понимать, что все зависит от объема производства. Нашим не на чем сэкономить. Китайские телефоны берут оптом, это распространяется на полмира, и Китай может и по пять тысяч продавать и оставаться в плюсе. У нас на данный момент так не получится.

У нас один вариант - стимулировать спрос. Рыночно это сделать не выйдет, потому что рынок уже сформирован. Фраза "на рынке побеждает лучший" работает, только когда рынок зарождается, когда отрасль молодая и все игроки примерно на одной стартовой позиции. Когда кто-то вырывается вперед - у него становится больше шансов.

А чтобы сейчас рыночно перебить Google, которому принадлежит "Андроид", надо спонсировать отрасль больше, чем Google, причем несколько лет подряд. А это невозможно. Есть статистика: сколько тратит на анализ рынка Intel (компания, которая изготавливает процессоры и комплектующие для ПК. - Прим. ред.) - по сути, чтобы просто узнать сколько пользователей и чего хотят. Не произвести, не разработать, а просто узнать. А есть данные, сколько Российская Федерация выделяет на всю ИТ-сферу. Так вот у Intel только на анализ рынка тратится больше, чем наша страна может себе позволить на всю отрасль.

- Разработчики подчеркивают безопасность отечественного ПО. А насколько оно качественное и удобное?

- Ничего не вижу плохого в том, чтобы государство стимулировало приобретение того, что в потенциале безопасно. "Авророй" удобно пользоваться. Проблема в том, что сегодня там мало приложений. Нет почти никаких банковских приложений нет - Сбера нет, есть только Тинькофф, российской социальной сети нет, нет приложений от "Яндекса". Но есть RuStore.

И здесь тот же замкнутый круг: разработчики не хотят делать, потому что пользователи не берут, а покупатели не хотят покупать, потому что мало программ. Решение то же: в теории государство могло бы сработать и кнутом, и пряником. Если вы разрабатываете под "Аврору" - вам премии от государства. Если не разрабатываете, мы вас лишаем аккредитации.

Разработчики "Авроры" делают все, что от них зависит, например, сделали более быстрый браузер.

"Можем сделать все, кроме процессора"

- Сколько лет понадобится, чтобы перейти на российское ПО?

- Вопрос политической воли и вложения государственных денег. На данный момент государство недостаточно вкладывается в это. Технически (с точки зрения уязвимости, которая заложена производителем) это вопрос выживания. Условно говоря, через процессор можно прослушку у генерала поставить - и все, и все секреты - это уже не секреты. Правда, думаю, это не в ближайшие пять и даже 10 лет. Потребительский рынок полностью на отечественное ПО не перейдет. Госсектор потихоньку переходит, но очень медленно.

В 1980-1990 годах Intel построила отдельный завод под каждый свой процессор. Завод отбивался за одну-две недели. Если бы мы построили такой завод, он отбился бы за шесть лет - и это только выйти в ноль! Нам было бы неплохо сделать общероссийский завод. Разумеется, не такой крутой, как сейчас в Китае, но по факту нам и не нужен самый мощный и передовой завод. Нам нужен просто завод, мировой актуальности лет 10-15 назад.

- Россия - одна из трех стран, обладающая своими технологиями. Почему у нас не создано отечественное ПО?

- "Эльбрус" сохранился вопреки действиям российского правительства в 1990-е годы. "Московский Центр SPARC-технологий" - это компания, которая владеет "Эльбрусом", и ее создатели разрабатывали "железо" в рамках одного из советских министерств. Когда их расформировали на государственном уровне, они создали свою частную фирму, чтобы хоть как-то выжить. То, что у нас есть "Эльбрус", - это заслуга самой компании, а не государства. Государство начало помогать после начала 2010 годов. До того организация была на самообеспечении и при этом сумела сохранить наработки. В итоге сегодня мы можем сделать все. Кроме процессора, который может сделать только Китай. Мера, которая поможет сегодняшним российским разработчикам выйти на должный уровень, - это жесткое регулирование рынка. В условиях догоняющего это единственный способ.

- Как определиться с направлением, куда пойти учиться в ИТ-сфере?

- Это широкая сфера: проектировщики, дизайнеры графические, геймдизайнеры, саунддизайнеры, технические писатели, кодеры, тестировщики и так далее. Надо посмотреть любые бесплатные курсы из максимально суженной линии. И для себя решить: что конкретно меня привлекает или что у меня получается. Например, человек хочет делать игры, а по факту гейм-дизайн (продумывание игры) ему не нравится, а увлекает рисовать спрайты - иконки, визуал. Двух-трех семинаров и стольких же уроков будет достаточно, чтобы определиться. Увидишь, что лучше понимаешь и что можешь легче повторить. Что получается и увлекает - туда и надо идти.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

Последние комментарии

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дело нужное. Хрупкий материал...

9 и 11классы не белеют?

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу