К 80-летнему юбилею Победы советского народа в Великой Отечественной войне портал "Волга Ньюс" запустил исторический проект, посвященный вкладу, который в нее внесли предприятия и жители Куйбышевской области. В этой публикации - история РКЦ "Прогресс", в годы войны выпускавшего легендарные штурмовики Ил-2 и истребители МиГ-3.

История завода, который сегодня носит гордое имя "Прогресс", началась в позапрошлом веке, когда Ю.А.Меллер основал в Москве небольшую велосипедную мастерскую "Дукс". Это случилось 4 октября 1894 года. Один велосипед изготовили по спецзаказу царского двора для царевича Алексея.

От велосипедов предприятие перешло сначала к производству мотоциклов и автомобилей, а к 1917 г. стало одним из крупнейших авиастроительных центров в России. "Дукс" изготавливал знаменитые самолеты "Ньюпор", "Моран", "Фарман", "Сопвич", а также дирижабли "Кречет", "Дукс", "Ястреб".

В 1919 г. уже национализированный завод получил новое название - Государственный авиационный завод №1 имени Авиахима.

В 1933 г. завод №1 выпустил 1572 самолета Р-5, в том числе несколько пассажирских "лимузинов" с прозрачным фонарем и креслами, установленными друг напротив друга как в одноименных автомобилях и версий "Морской разведчик" с поплавками.

В 1938 г. завод освоил серийный выпуск нового одномоторного самолета - истребителя И-153 ("Чайка") с бронекабиной, который создали в ОКБ конструктора Поликарпова.

В 1940 г. завод №1 приступил к серийному выпуску модернизированного варианта нового истребителя улучшенной модификации И-200, который получил название МиГ-3.

В том же году в Куйбышеве началось строительство авиационного завода №122, который должен был стать дублером московского завода №1 по выпуску скоростных и самых высотных в то время истребителей МиГ-3.

До конца 1940 г. завод №1 выпустил 20 самолетов МиГ-3, и они участвовали в защите Москвы от налетов вражеских бомбардировщиков. Именно МиГ-3 помог легендарному асу Покрышкину одержать свою первую победу над немецким Mе109е. Этот истребитель хорошо воевал на больших высотах, но на малых и средних, где обычно ведутся воздушные бои, он уступал в маневренности немецким истребителям, поэтому уже в 1942 г. его сняли с производства.

В июне 1941 г. во время налета немецкой авиации на Москву на завод было сброшено 180 зажигательных бомб. Во многих зданиях были выбиты стекла, сгорела столовая, ранены четыре человека и один контужен. Сгорело 10 бараков и остались без крова 316 семей. На следующий день налет повторился - трое убитых и шесть тяжелораненых.

В июле 1941 г. Народный комиссариат авиационной промышленности предупредил директора завода №1 о предстоящей эвакуации предприятия в Куйбышев на площадки строящегося завода №122 и поставил задачу по созданию производственного задела перед эвакуацией и подготовке к выпуску самолетов Ил-2.

27 августа 1941 г. постановлением Госкомитета обороны №594 авиазаводу №1 предписывалось немедленно приступить к выпуску самолетов Ил-2. До конца года завод должен был выпустить 420 штурмовиков.

В сентябре 1941 года директор завода №1 Третьяков выехал на Воронежский авиазавод №18 для знакомства с Ил-2. Через два дня он вернулся с необходимой техдокументацией, но процесс освоения штурмовика шел медленно: в сентябре на заводе собрали только один штурмовик из деталей, доставленных из Воронежа, в начале октября еще один.

8 сентября 1941 г. указом ПВС СССР Государственному авиационному заводу №1 имени "Авиахима" присвоили имя Сталина. А приказ №1084сс от 28 октября 1941 г. объединил заводы №122 и №1 в единый завод №1 НКАП им. Сталина. В состав нового предприятия вошли заводы №89 и №483 7-го Главного управления НКАП.

В октябре 1941 г. началась эвакуация московского авиационного завода. Заводчан предупредили, что в Куйбышеве их ждут недостроенные корпуса, оборудовать которые пока нечем, поэтому нужно перевезти максимально возможное количество инвентаря и оснастки. В эшелоны грузили все подряд: трансформаторы, осветительную арматуру, столы, табуретки, тумбочки, сантехнику, оконные рамы. Станки вытаскивали прямо через оконные проемы и на машинах отправляли к вагонам, стоящим на заводских путях. Бессонные ночи и тяжелый труд помогли сделать невозможное - за 10 дней перевезти в Куйбышев столько оборудования, сколько в обычных условиях не перевезли бы и за год.

После отправки оборудования в дорогу отправились и работники завода. Они ехали в теплушках, оборудованных деревянными нарами и печками-буржуйками. На станциях, рискуя отстать, бегали за кипятком и в туалеты. В Куйбышев прибыло 6980 заводчан, которых расселяли по только что вырытым вокруг завода землянкам и барачным постройкам. Последняя группа заводчан 29 октября вылетела из Москвы на самолете ПС-84, но перегруженный самолет попал в туман и разбился.

Первые дни эвакуации были очень тяжелыми. Как вспоминал директор завода А.Т.Третьяков:

Нам предоставили все, что было пригодно для жилья, число эвакуированных превышало всякие возможности, поэтому для многих просто не оказалось жилой площади. Приемная комиссия завода, встречавшая людей, направляла рабочих в бараки, освобождавшиеся от строителей, а их семьи - в различные районы области для размещения в населенных пунктах. В этих местах уполномоченные завода и представители Советской власти встречали семьи рабочих. Большинство семей оказались временно разрозненными. Ранняя зима, жестокие морозы, повсеместное переуплотнение помещений делали условия жизни крайне трудными.

Сразу по прибытии в Куйбышев москвичи шли на площадку строящегося завода № 22. Им показывали, где будут размещаться их цеха.

В некоторых корпусах уже стояло станочное оборудование, которое прибыло вместе с самолетостроительными предприятиями, эвакуированными из Таллина, Риги, Каунаса, Минска, Смоленска и Днепропетровска: по справке отдела оборонной промышленности Куйбышевского горкома ВКП (б), "к моменту приезда завода №1 имени Сталина, завод №122 уже располагал кадрами рабочих и ИТР в количестве около 5000 человек и оборудованием около 1000 единиц".

На площадке будущего завода не было отопления, электричества, воды, кузницы, компрессорной, полигона для испытания и пристрелки авиационного вооружения, столовых и медпунктов... Все это только предстояло построить: чтобы ускорить кладку, леса ставили по обе стороны стен, а к опытному каменщику ставили двух подручных.

Один из них подавал кирпич, другой - раствор. Стена росла буквально на глазах и возводилась обычно даже быстрее, чем по заданию. А в это время в будущем корпусе уже устанавливалось оборудование.

В конце октября завод №122 посетил нарком Авиапрома А.И.Шахурин:

На площадке работало более 50 тысяч строителей. Действовала большая, слаженная трудовая армия. Однако строительство было очень далеко от завершения. Вместе со строителями трудились рабочие и инженеры эвакуированных заводов. Они прокладывали временные железнодорожные пути для продвижения эшелонов с оборудованием в цеха и начинали разгружать это оборудование.

В некоторых корпусах оборудование уже устанавливали, хотя крыш еще не было. Работа шла под открытым небом на нескольких уровнях. Внизу размещали станки и прокладывали силовой кабель. По стенам крепили арматуру, тянули проводку. Приехавшие сюда загодя главные инженеры, главные технологи и механики очень точно распределили все заранее.

9 ноября 1941 г. металлурги цеха №1 завода им. Сталина выдали первую плавку, а еще через две недели контролеры ОТК приняли первую штамповку. Этим числом определена дата рождения литейного цеха завода, который после войны будут называть "Прогресс".

Редактор выездной газеты "Все для фронта" А.С.Магид писал в те дни: "21 декабря в цехах у Третьякова вырыли ямы, в них наложили дров, полили мазутом и зажгли. Рабочие подходят к кострам греться, из цехов никуда не уходят. Здесь же и живут. Столовых еще нет. Где-то есть раздаточная, где выдают что-то похожее на суп".

Люди работали по 16-18 часов в смену. Многие не уходили домой и спали прямо в цехах на лежанках, сделанных из фанеры и досок, возле труб отопления, благо тепло и электричество уже пошло от Безымянской ТЭЦ.

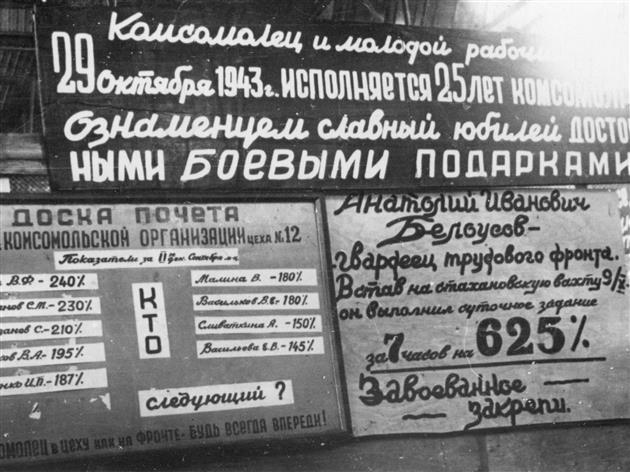

Утром вставали к станкам и выполняли до десяти сменных норм. На заводе №1 шлифовщик инструментального цеха Ильюхин в те дни выполнял до четырнадцати сменных заданий в сутки. Многие последовали его примеру.

Так на заводе началось соревнование "фронтовых бригад", которые появились в декабре 1941 г., после разгрома фашистских войск под Москвой. Окрыленные успехами Красной Армии, комсомольцы московского автозавода имени Сталина решили работать так же доблестно, как сражаются красные бойцы. Так на заводах страны началось движение многостаночников.

10 декабря завод №1 выпустил на новом месте свой первый МиГ-3, и рабочие предприятия продолжили ускоренными темпами налаживать производство. А уже в конце декабря был собран первый Ил-2.

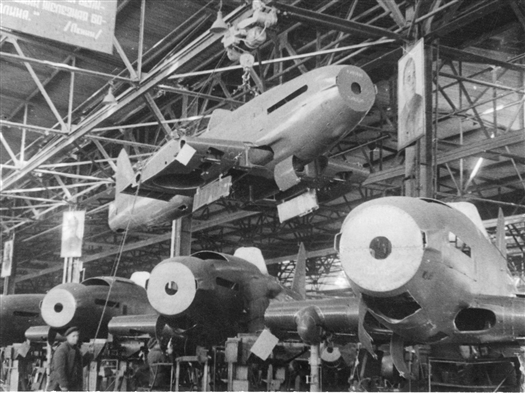

Всю войну завод №1 выпускал штурмовики и истребители: каждый шестой самолет, воевавший на фронтах Великой Отечественной, был изготовлен в его цехах. Всего за время Великой Отечественной войны завод выпустил 11 863 самолета Ил-2, 1225 самолетов Ил-10 и 3122 истребителя МиГ-3 - получается, что в сутки рабочие отдавали армии в среднем 15 самолетов.

Участвуя во Всесоюзном соревновании, завод 26 раз удерживал Красное Знамя Государственного комитета обороны - после долгожданного салюта Победы знамя передали заводу на вечное хранение и рядом с орденом Ленина прикрепили на него вторую награду - орден Красного Знамени.

В 1958 г. завод перепрофилировали на ракетно-космическую промышленность: именно здесь делали ракету Р-7, на которой 12 апреля 1961 года совершил полет первый космонавт нашей планеты Ю.А.Гагарин.

16 декабря 1961 г. предприятие переименовали в завод "Прогресс".

Последние комментарии

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Все уже давно попилено и вычищено …..

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.