Начало отопительного сезона регионального жилищного фонда заставляет вспомнить о его вечных проблемах - стоимости услуг ЖКХ для граждан, его высокой энергоемкости, ремонтах километров теплосетей и многих других. Значительная часть этих вопросов может быть решена на уровне управляющих компаний, среди которых далеко не все, к сожалению, работают добросовестно, а какие-то проблемы предстоит разруливать вновь избранным законодательным органам власти.

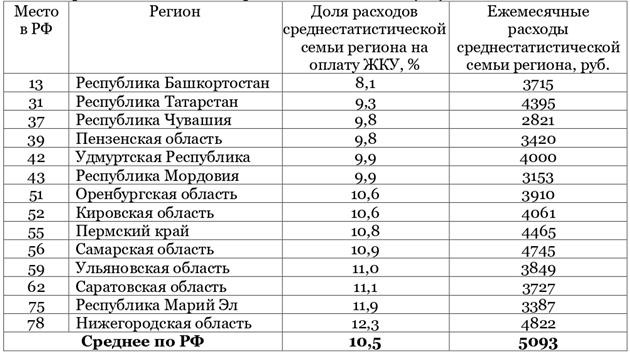

Структура себестоимости услуг, предоставляемых поставщиками в сфере ЖКХ, согласно давно сложившейся дурной традиции, ни согражданам, ни компаниям, которые призваны управлять многоквартирными домами, ни депутатам доподлинно неизвестна. Зато хорошо известно, что цена этих услуг ежегодно повышается. По данным Росстата за 2020 г., в регионах Приволжского федерального округа она составляет 8-12% от потребительских расходов среднестатистической семьи (таблица).

Рейтинг регионов ПФО по доле расходов населения на услуги ЖКХ в 2020 г.

На первый взгляд, это не так уж и много, но нужно учитывать, что ЖКХ в довольно значительном объеме дотируется из региональных бюджетов. Так, в начале сентября 2021 г. на внеочередном заседании Самарской губернской думы было решено направить на подготовку к предстоящему отопительному сезону более 880 млн рублей. Причем часть этих средств - в поддержку муниципалитетов региона - пойдет на погашение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы. Между тем доля социальных расходов регионального бюджета в 2020 г. составляла более 60%, а в пересчете на одного жителя Самарской области - более 58 тысяч.

По официальным данным, в 2021 г. на подготовку жилищного фонда и объектов ЖКХ к работе в зимних условиях было запланировано потратить 4870 млн рублей и 87% из них уже освоены муниципальными образованиями, а также предприятиями ЖКХ. В рамках подготовки к отопительному сезону 2021-2022 года в 27 муниципалитетах Самарской области ресурсоснабжающими организациями запланировано переложить более 70 км тепловых сетей (в двухтрубном исполнении), что на 82% больше, чем при подготовке к прошлой зиме. При этом по состоянию на 10 сентября перекладки теплосетей в регионе завершены почти на 87%, а общая готовность региональных объектов ЖКХ превысила 98%.

Подготовка к зиме идет под контролем не только региональных властей, но и территориального отделения Ростехнадзора. Сотрудники ведомства провели проверки более чем 70 организаций, отвечающих за теплоснабжение, и около 30 электросетевых компаний. В результате выявлено 1571 нарушение и привлечены к административной ответственности 82 юридических лица.

С прошлого года мониторинг аварий, а также инцидентов на объектах газо-, электро-, тепло- и водоснабжения ведется в рамках единой информационной системы, к которой подключены все субъекты РФ. Эта цифровая платформа позволяет в режиме онлайн фиксировать все технологические нарушения и оперативно принимать необходимые управленческие решения.

Первый вице-мэр Самары Владимир Василенко заверил, что ремонт оставшихся проблемных участков теплотрасс будет окончен до начала сезона и тогда доставка тепла в квартиры будет полностью зависеть от готовности домов к его приемке, что входит в компетенцию управляющих компаний.

Однако за своей текущей деятельностью они не должны забывать о повышении энергоэффективности доверенного им жилищного фонда. По оценкам экспертов, уровень внедрения современных технологий в этой области явно недостаточен. Что говорить о давно построенных многоквартирных домах, если менее чем 30% новых обладают повышенными классами энергоэффективности и лишь 5% из них оснащены индивидуальными теплопунктами с погодным регулированием? Как результат, энергоемкость отечественного жилья увеличивается вдвое, а неоправданно (ни с экономической, ни с технической точек зрения) высокое ресурсопотребление ощутимо увеличивает плату за услуги ЖКХ.

Последние комментарии

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?